KATOの「EH200量産タイプ」をDCCサウンド化していきます。

KATOの「EH200量産タイプ」をDCCサウンド化していきます。 今回は機関車本体からサウンドを出します。前回、客車や貨車からサウンドを鳴らすことをやってましたが、この機関車の牽引貨車はタキの予定なので、さすがにデコーダーやスピーカを搭載できそうに有りません。本来なら機関車のDCCサウンド化はダイキャストを削ったりするような難易度の高い加工をしなければなりませんが、今回はなるべく難しい加工を行わず簡単に加工できるように作業していきます。

今回は機関車本体からサウンドを出します。前回、客車や貨車からサウンドを鳴らすことをやってましたが、この機関車の牽引貨車はタキの予定なので、さすがにデコーダーやスピーカを搭載できそうに有りません。本来なら機関車のDCCサウンド化はダイキャストを削ったりするような難易度の高い加工をしなければなりませんが、今回はなるべく難しい加工を行わず簡単に加工できるように作業していきます。

完成後の走行動画はこちら

使用する基盤とデコーダーは、TRAINOさんから出ている基盤を使います。

EL-HS2(SmileSound用)

EL-HS2(SmileSound用) ・SmileSound MINI NET18用です。(J2コネクタ実装済)

・SmileSound MINI NET18用です。(J2コネクタ実装済)

・スピーカー厚さ3.5mmとトマランコンデンサ

・(CHOKO基板採用 200uF)

が付属します。 TRAINO

TRAINO

基盤の他に抵抗やスピーカー&コンデンサーもセットになっていてとても便利です。

これを使用して基本は説明書どおりに作業していきます。

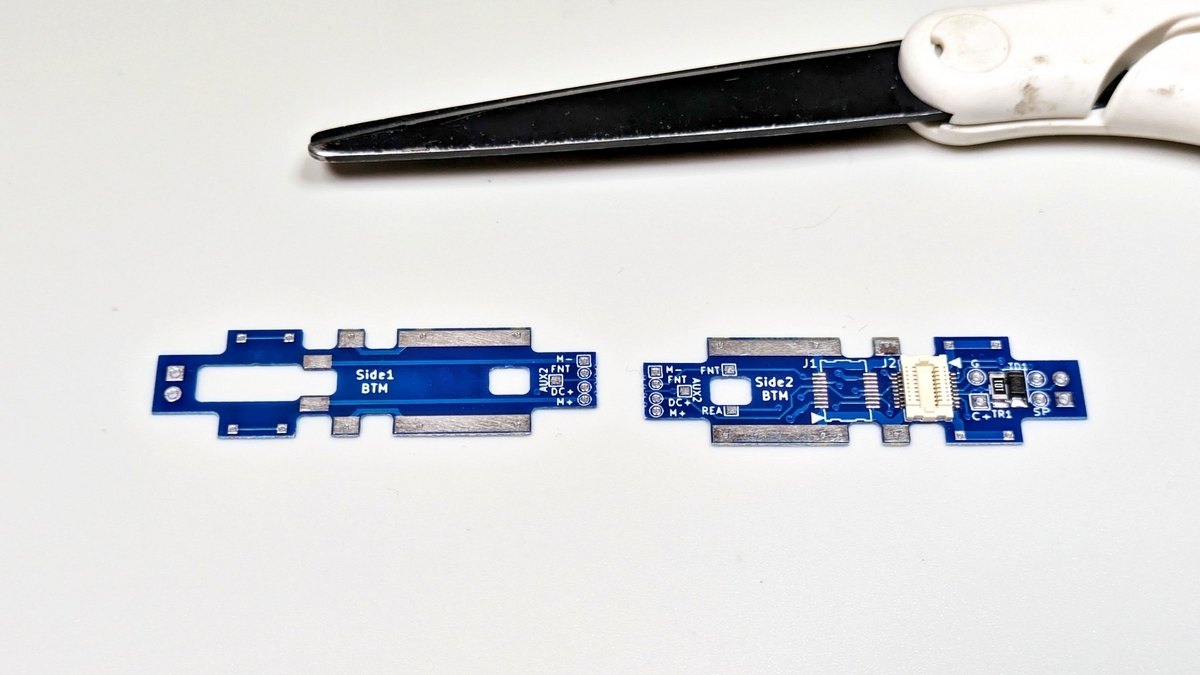

<EL-HS2基盤の加工>

まずは基盤を半分にカットします。

まずは基盤を半分にカットします。 少し薄めなのかハサミでカットできました。

少し薄めなのかハサミでカットできました。

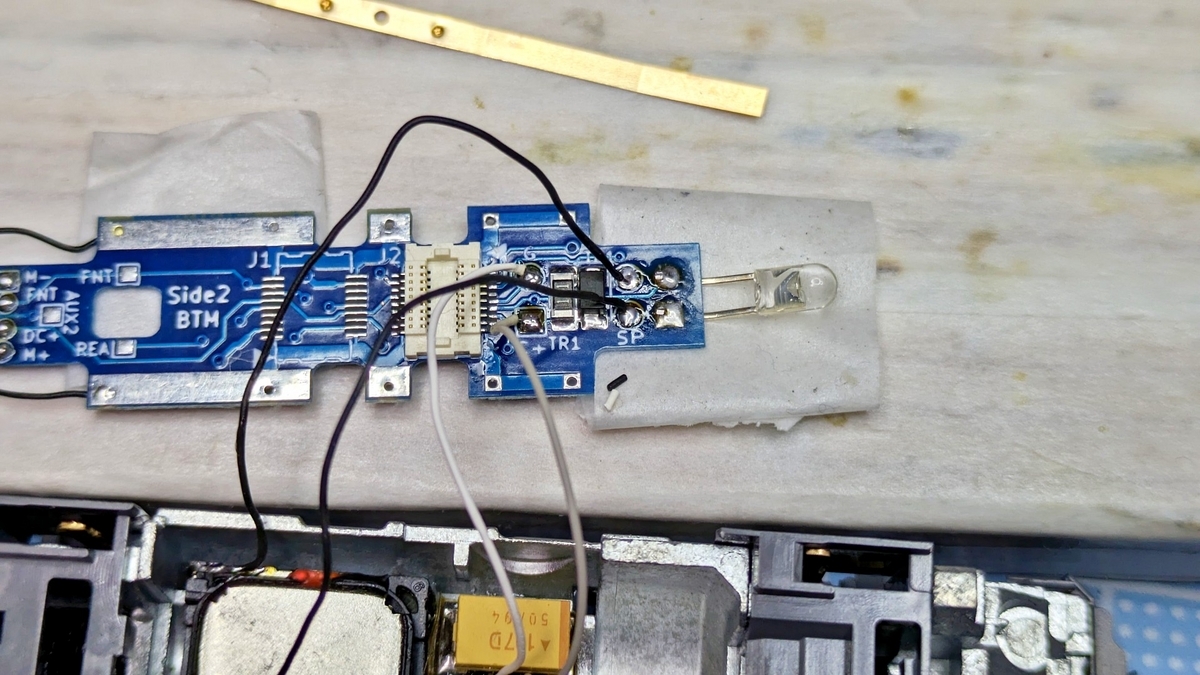

説明書どおりに極細ワイヤーで指定箇所を接続します。

説明書どおりに極細ワイヤーで指定箇所を接続します。

線路からの集電線2本、FLライトの線2本、モーター出力の線2本

合計6本です。ライト用の抵抗も取り付けました。

連結部にワイヤーを通すので柔らかい”より線”を使用しました。 ボディーを外します。簡単に外れる感じではなかったので、爪楊枝を使って爪を浮かせてからボディーを外しました。

ボディーを外します。簡単に外れる感じではなかったので、爪楊枝を使って爪を浮かせてからボディーを外しました。

元の基盤を取り外します。基盤抑えは無くさないように注意です。

元の基盤を取り外します。基盤抑えは無くさないように注意です。 元基盤のLEDと同じような長さになるようにLEDを取り付けます。

元基盤のLEDと同じような長さになるようにLEDを取り付けます。 3mm砲弾LED 電球色 ハチマキ無しを使用しました。

3mm砲弾LED 電球色 ハチマキ無しを使用しました。

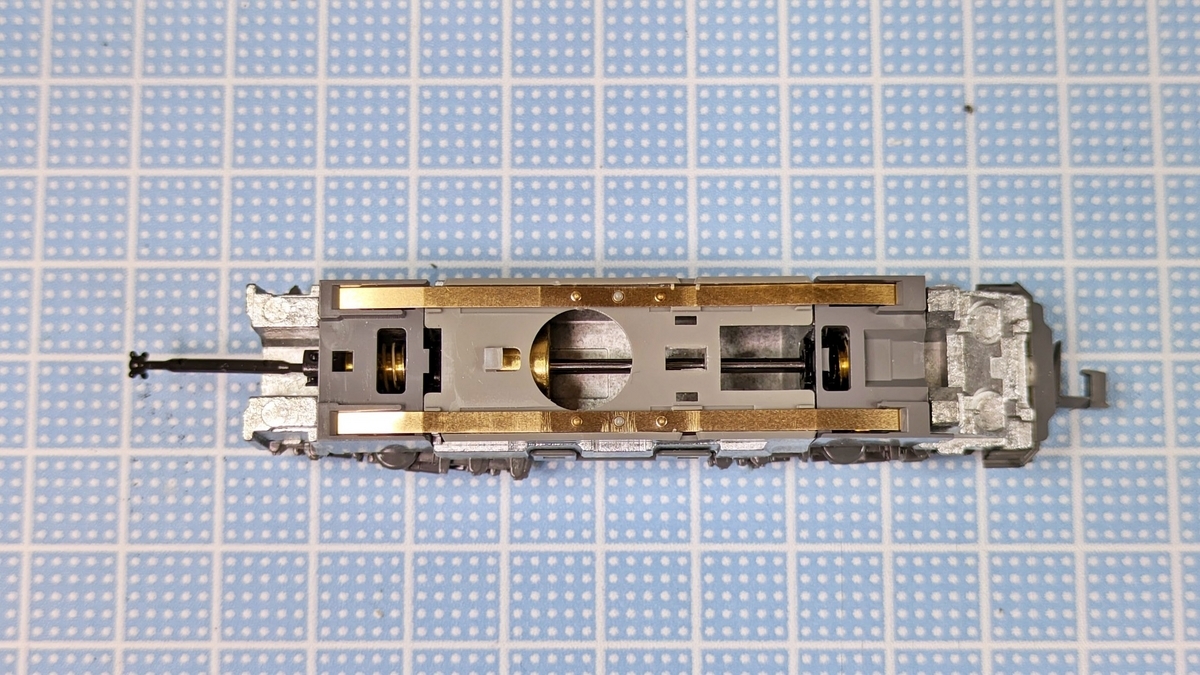

<モーター車の加工>

連結を外します。ドライブシャフトを抜くのに少々苦労しました。

連結を外します。ドライブシャフトを抜くのに少々苦労しました。 この車両は何をするにしてもバラバラにしないと加工できません。

この車両は何をするにしてもバラバラにしないと加工できません。

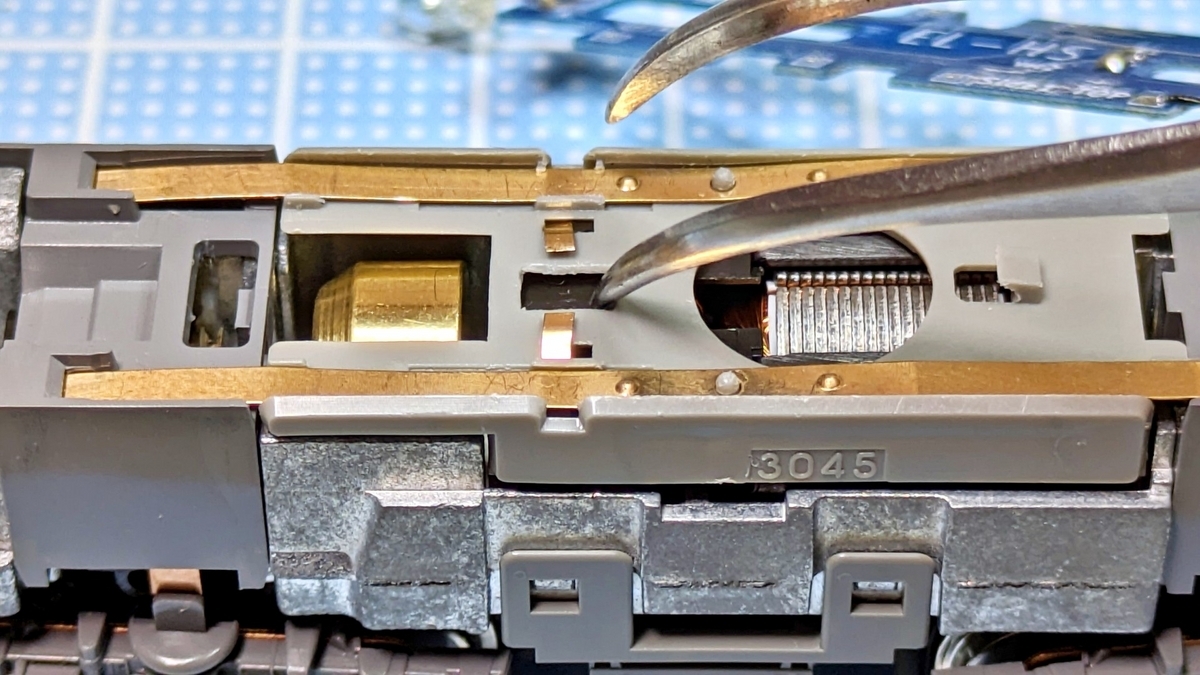

後で元に戻すので途中写真を撮りながら作業したほうが良いかもしれません。台車抑え、台車、集電板、を外しました。ここまでやってまだモーターは取り外せません。 モーター抑えはダイキャストの裏側に爪で引っかかっています。これをピンセットなどで外します。

モーター抑えはダイキャストの裏側に爪で引っかかっています。これをピンセットなどで外します。 モーター接点を内側の穴から出るようにしてから元に戻します。

モーター接点を内側の穴から出るようにしてから元に戻します。

この時にモーター接点の先を少しだけカットします。

この時にモーター接点の先を少しだけカットします。

<付属車の加工>

製品は、ドライブシャフトを使用して前後8軸駆動になっています。

製品は、ドライブシャフトを使用して前後8軸駆動になっています。

今回は

・なるべく簡単加工にしたい

・デコーダーとスピーカーの空間を確保したい(デコーダーとスピーカーは付属車に搭載)

上記の理由からモーター車側だけの4軸駆動にします。

4軸駆動でも牽引力は(タキ12両ぐらいなら)問題ないと思います。

付属車側の台車抑え、台車、集電板、モーター抑え、などを外しました。

付属車側の台車抑え、台車、集電板、モーター抑え、などを外しました。

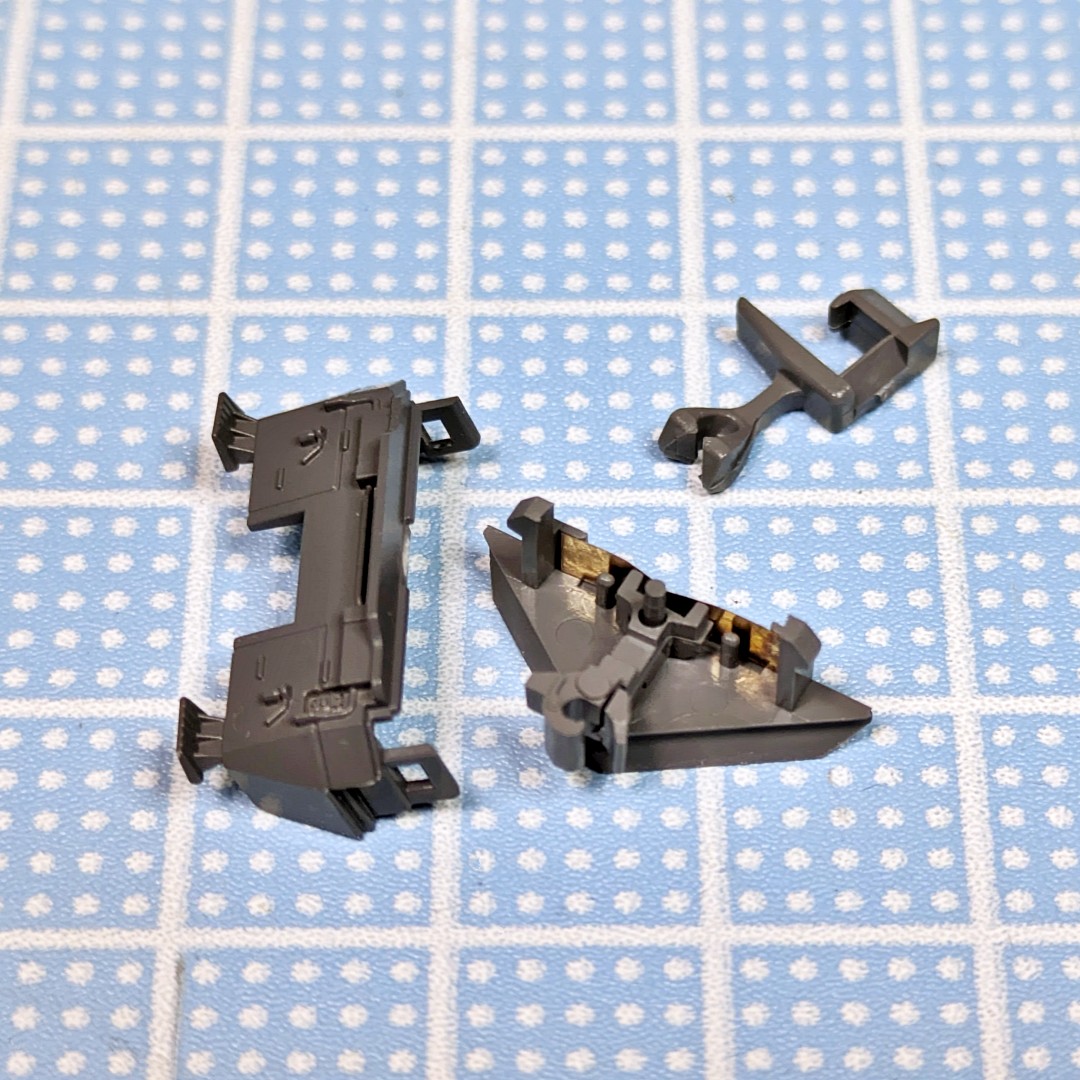

ドライブシャフトを取り出します。今後使用しないので保管しておきます。 モーター抑えパーツを加工します。カットする位置に印をつけました。

モーター抑えパーツを加工します。カットする位置に印をつけました。

下のΩ方のパーツもカットします。カットしすぎないように慎重に作業しました。

下のΩ方のパーツもカットします。カットしすぎないように慎重に作業しました。 基盤と合わせるとこうなります。コネクター部がパーツに干渉しないように慎重にカットしながら調整しました。

基盤と合わせるとこうなります。コネクター部がパーツに干渉しないように慎重にカットしながら調整しました。 デコーダーを入れるとこうなりました。ピッタリというかギリギリ収まってる感じです。

デコーダーを入れるとこうなりました。ピッタリというかギリギリ収まってる感じです。 付属のスピーカーは厚みが約4mmです。スピーカーはダイキャストに直接貼り付ける形になります。

付属のスピーカーは厚みが約4mmです。スピーカーはダイキャストに直接貼り付ける形になります。

エンクロージーが無いので音量などがチョット心配です。 モーター抑えの爪を基準に、デコーダーを付けた状態だと、1〜2mmほど空間に余裕がありそうです。

モーター抑えの爪を基準に、デコーダーを付けた状態だと、1〜2mmほど空間に余裕がありそうです。 少しでも良い音を鳴らしたいので3Dプリントで自作した1mm枠のエンクロージャーを付けることにしました。

少しでも良い音を鳴らしたいので3Dプリントで自作した1mm枠のエンクロージャーを付けることにしました。 1mm枠のエンクロージャーを付けてもまだ1mmほど余裕がありそうですが、デコーダーと接触するとショートしそうなので安全のため1mm枠だけにしておきます。

1mm枠のエンクロージャーを付けてもまだ1mmほど余裕がありそうですが、デコーダーと接触するとショートしそうなので安全のため1mm枠だけにしておきます。 SUPERX 多用途透明接着剤でダイキャストに貼り付けました。固着するまでピンセットで固定しておきます。

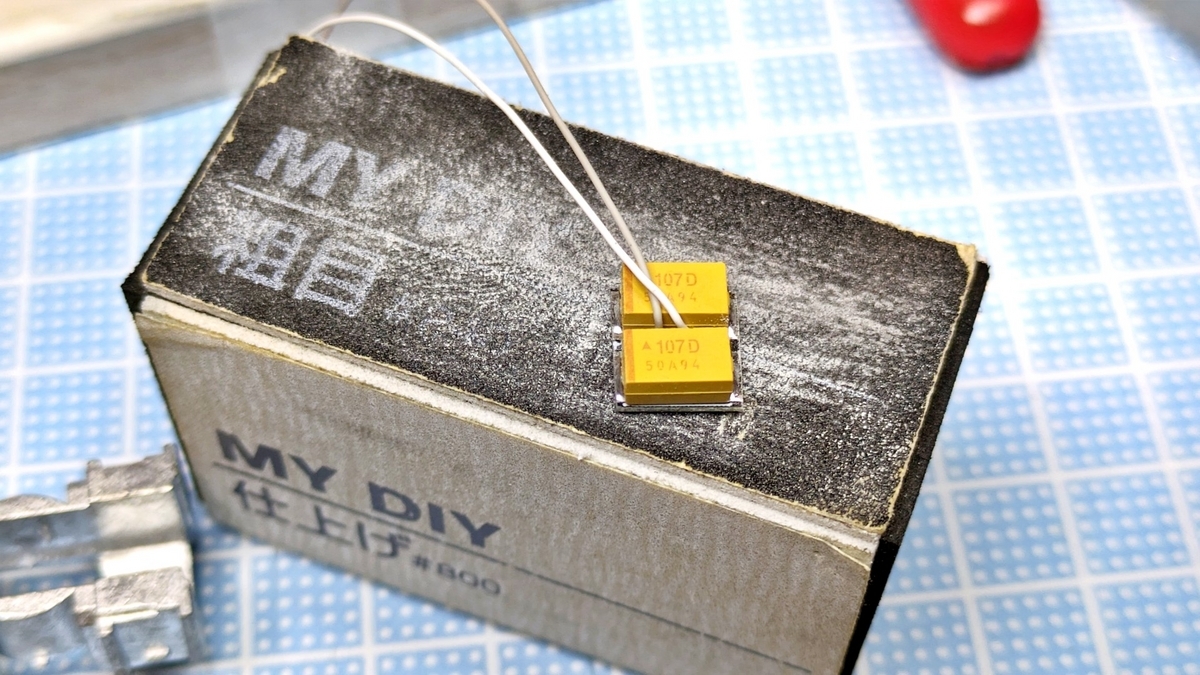

SUPERX 多用途透明接着剤でダイキャストに貼り付けました。固着するまでピンセットで固定しておきます。 付属のコンデンサーを入れてみました。ほんの少し大きくてダイキャストに当たってしっかりハマりません。

付属のコンデンサーを入れてみました。ほんの少し大きくてダイキャストに当たってしっかりハマりません。 左右を少し削りました。

左右を少し削りました。 裏面は絶縁しておきます。

裏面は絶縁しておきます。 今度はしっかりとハマりました。ダイキャストに接着しておきます。

今度はしっかりとハマりました。ダイキャストに接着しておきます。 スピーカーとコンデンサーの配線を指定箇所に接続します。

スピーカーとコンデンサーの配線を指定箇所に接続します。 モーター抑えカバーに集電板を取り付けて基盤とデコーダーを固定します。

モーター抑えカバーに集電板を取り付けて基盤とデコーダーを固定します。 この時点で動作確認を行います。

この時点で動作確認を行います。

※デコーダーへのサウンドデータやアドレス、モーター設定、などの書き込みは車両に組み込む前にやっておいたほうが良いです。

書き込みのためにデコーダーを取り出そうとすると、また車両をバラバラにしなくてはなりません。これが中々に厄介でした。

基盤を車両に取り付けます。基盤抑えでしっかりと抑えられるように調整します。モーター接点は先をカットし基盤抑えパーツがしっかりと嵌るようにしておきます。自分はなかなか基盤抑えがハマらなかったので、この作業が今回の加工作業で一番大変でした。ポイントはモーター接点の先を丁度良い長さにカットすることでした。

基盤を車両に取り付けます。基盤抑えでしっかりと抑えられるように調整します。モーター接点は先をカットし基盤抑えパーツがしっかりと嵌るようにしておきます。自分はなかなか基盤抑えがハマらなかったので、この作業が今回の加工作業で一番大変でした。ポイントはモーター接点の先を丁度良い長さにカットすることでした。

2両を連結してワイヤー線を整えます。ボディを被せてみます。

2両を連結してワイヤー線を整えます。ボディを被せてみます。

気になる連結部のワイヤーの感じです。連結が短いのでワイヤーが見えることはあまりなく全く気になりませんね。R280程度のカーブなら問題なく曲がれると思います。

気になる連結部のワイヤーの感じです。連結が短いのでワイヤーが見えることはあまりなく全く気になりませんね。R280程度のカーブなら問題なく曲がれると思います。

<仕上げ作業>

ここからはいつもの仕上げ作業です。

まずは連結器の交換です。 ダイキャストに引っかかっている爪を外します。

スノープラウの裏側煮詰めが有るのでそれも外します。

板バネを曲げないよう用に付属のナックルカプラーに交換します。

手すりやホイッスルの取付作業です。凄く細くて小さいので緊張しますね。

手すりやホイッスルの取付作業です。凄く細くて小さいので緊張しますね。

反作用ピンセットを使って指定箇所の穴に差し込みしました。ゴム系接着剤を使用しなくてもピッタリとハマります。

ホイッスルも付属の治具を使ってはめ込みました。

車番は1両につき3箇所 左右で取り付け場所が違います。一応ここはゴム系接着剤をごく少量塗布しておきました

。

これで完成です!

スピーカーエンクロージャが浅いので音量が小さめです。サウンドデータはSmileSoundデータのEH200を使用しました。ノーマル状態ですとやはり音が小さかったので、DSSPソフトを使ってソフト的に音量をアップして搭載しました。

主音量 128%→255%

汽笛 100%→150%

ブロアー 100%→150%

これらの調整でかなり良い感じになりました。

今回の加工難易度は中程度でした。難しいと言うほどでもないですが、気を使ったり手間がかかる作業が少しありました。ダイキャストを削ったりフライホイールを抜き取ったりと言った難加工は無しにして駆動軸も4軸に減らしました。牽引力は心配するほど落ちていないように思います。

今回使用した基盤は例えばテールライトを配線加工すれば、テールライト点灯、入れ替え標識灯点灯といったこともできるようです。SmileSoundを使用してサウンド化を行うにはスピカーとコンデンサーは必ず必要になりますので、全てがセットになっているというのは良いですね。